用超声波清洗机洗菜靠谱吗?

发布时间:2025-09-29浏览次数: 329

如果你经常刷短视频平台,可能见过类似场景:一个金属盒子中放着几棵蔬菜,按下启动键后水面翻腾起无数泡泡,短短几分钟,满是泥沙的青菜就“焕然一新”。配文往往写着“连农药都能震掉”“你家还在用水冲?不如试试超声波清洗机”……

看起来是不是很诱人?但真相没那么简单。超声波清洗机确实能清洗蔬菜,但这并不意味着它就适合所有家庭日常“洗菜”。这些视频往往存在过度包装的成分,部分甚至为了营销效果而刻意制造“前后对比”。更关键的是,很多人忽略了设备的设计初衷——它原本并不是为处理食品类物品而生。

在现实中,超声波清洗技术广泛应用于清洗金属部件、实验室玻璃器皿、手表零件、眼镜以及首饰等。那为什么会有人想到拿它来洗菜呢?一方面是它确实有强大的清洗能力,另一方面也是因为“看起来科技感十足”,容易成为网红产品。但从专业角度看,把蔬菜丢进超声波清洗机,远没有想象中那么简单。

超声波清洗机是怎么工作的?能洗掉农药吗?

要判断它是否适合洗菜,首先要搞清楚它的工作原理。

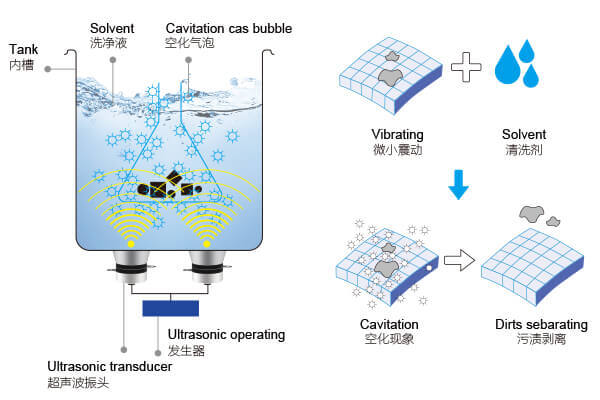

超声波清洗机通过高频率(一般为20kHz~200kHz)的声波在水中产生“空化效应”,形成无数微小气泡。这些气泡在短时间内猛烈崩裂,产生强烈冲击力,进而将附着在物体表面的微粒、污渍“剥离”下来。

但这并不代表它能“分解”或“破坏”农药分子。大多数残留在蔬果表面的农药成分是脂溶性的,并不容易被纯水或气泡剥离。虽然超声波清洗确实比清水冲洗更强力一些,但无法从根本上解决“农残”的问题。这也是为什么农业科学研究仍然推荐以“流动水+果蔬清洁剂”或“碱性清洗液”作为主要农药残留去除方式的原因。

此外,某些农药分子甚至会渗透到植物组织内部,超声波更不可能“震”出来。

为何正规说明书上不推荐用于清洗蔬菜?

大多数合规的超声波清洗机产品说明书中都明确标注:“不得用于人体、动物或食物接触类清洗”。这种警示并非因清洗效果差,而是出于设备材质、频率设定、液体兼容性等多方面的安全考量。

超声波清洗机内部的腔体多为不锈钢制成,便于耐腐蚀和传导声波,但这并不代表它是食品级材质。部分廉价机型的焊接剂、密封胶等可能含有不宜接触食物的成分。此外,在清洗过程中,若使用了不适宜的清洁剂(如含氨、酸、工业酶类等),还可能对蔬菜造成污染。

设备设计上也未对“食物表面保留性”进行测试——比如蔬菜是否吸附金属离子残留、是否因振动导致结构破坏,这些都缺乏验证依据。所以厂家出于保险考虑,都会建议“非食品用途”,这与设备品质无关,而是规范责任的体现。

超声波清洗机能洗水果、海鲜,为何不建议洗菜?

这就要从食材本身的特性说起。像葡萄、草莓、蓝莓这类果皮娇嫩、易藏脏污的水果,在不加清洁剂的温水+超声波作用下,确实能达到比手洗更好的表层清洁效果,前提是使用专为果蔬设计的“食品级”超声波清洗器。类似的还有贝类海鲜,如花甲、龙虾,也适合短时间震洗去除泥沙。

但蔬菜与之不同。叶类菜表皮柔软,空隙多,且容易破碎;根茎类蔬菜(如胡萝卜、土豆)表面泥沙多但较易冲洗;十字花科蔬菜(如西兰花、菜花)更是结构复杂,超声波气泡很难深入各处盲点清洗。

更关键的是,如果使用不当,反而可能“震伤”蔬菜组织结构,加快营养流失和腐坏。尤其是频率较低(如28kHz)或功率过强的工业级设备,震碎嫩叶毫不费力。

如果非要用超声波洗菜,需要注意什么?

尽管主流观点并不推荐将超声波清洗机用于蔬菜处理,但若确实出于尝试或好奇心理,仍希望尝试一台设备来“洗菜”,那么以下几点必须特别注意:

1. 优先选择食品级超声波清洗机。

这类产品会特别标注“适用于果蔬清洗”“材质符合食品接触安全标准”,往往在内腔材质、密封剂、防水等级、电路绝缘性方面更严谨。一些餐饮行业使用的大容量果蔬清洗槽就采用了食品级304不锈钢内胆,结构更加封闭稳定。

2. 控制频率与清洗时间。

建议选择40kHz或以上的频率,相比28kHz等低频更温和,气泡更密集但爆破力较小,更适合结构脆弱的食材。同时,每次清洗时间不应超过3分钟,防止过度震动导致组织受损或营养流失。

3. 使用清水或可食用的果蔬清洁剂。

一定不要在超声波清洗中加入工业去污剂或多功能清洗液,它们可能含有不适合人体摄入的化学成分。正规超市销售的果蔬清洗剂、食品级小苏打粉是更安全的选择。

4. 避免清洗菜叶过薄或结构松散的蔬菜。

比如菠菜、生菜、小白菜等薄叶类蔬菜,在高频震动下很容易碎裂甚至“发黄”,影响卖相和口感。相比之下,果皮较厚、结构坚实的水果类更适合此类处理。

行业观点:超声波洗菜还在“边缘试验区”

尽管一些厂商推出了“果蔬清洗机”“多功能清洗盒”等概念产品,试图拓展超声波在家庭厨房的应用,但至今仍未有大品牌全面进入这一领域。虽然有不少电商平台上打出“洗菜神器”“去农药残留”等关键词的产品,其背后多为小厂或贴牌加工,实际使用体验参差不齐,售后保障也较薄弱。因此我们在面对这些产品时,需保持适当警惕。

超声波洗菜的“民间实验”与科学差距

不少用户自发进行的“超声波洗菜测试”视频,虽然直观上表现出一定清洁效果,但在科学实验层面仍有局限。例如,清洗前后的对比往往缺乏显微成像或农残检测,仅凭肉眼判断泥沙是否少了;同时也很少记录蔬菜在清洗后的营养成分变化。

更科学、更安全的蔬菜清洗方式

相比尝试不确定的“科技洗菜法”,其实传统方式经过长期验证,反而更安全有效:

流动清水冲洗 + 浸泡法:大部分泥沙和水溶性农药都能被有效冲刷,且不会伤害蔬菜组织。

小苏打/盐水浸泡:有助于破坏脂溶性农药的表面张力,增强去除效果。

使用专门果蔬清洗剂:正规品牌的清洗剂配方稳定、安全性高,远胜于使用工业类设备。

当然,如果你已拥有一台超声波清洗机,并且对食材清洗有更高标准,那么可以将其作为果蔬清洁前的预处理辅助设备,与流动水清洗搭配使用,在不替代传统方法的前提下,提升细节清洁效率。

总结:洗菜不是技术活,但安全第一

超声波清洗技术本身是一种非常成熟且高效的工业清洗方式,应用于电子、珠宝、医疗、实验室等领域已有几十年历史。但它是否适合用于“洗菜”,并不在于能不能“震掉泥沙”,而是它是否具备符合食品安全的设计逻辑和材质标准。

普通家庭想要尝试超声波洗菜,并无不可,但请务必了解其局限性,并采取安全、科学的方式操作。更重要的是,别轻信短视频平台上的“黑科技神化”,真正的干净,不靠震——靠的是科学的方法和细致的处理。