实验室超声波清洗机频率越高越好吗

发布时间:2025-09-09浏览次数: 136

在实验室里工作过的人,或多或少都会接触过超声波清洗机。它常常被用来清理玻璃器皿、分散粉体,甚至在一些新材料研究中扮演关键角色。很多人第一次接触时都会产生一个直觉:频率越高是不是就越先进,清洗效果就一定更好?

这种想法其实可以理解。我们熟悉的电子产品里,“高频”常常等同于“高性能”:比如显示器的高刷新率、通讯里的高频信号传输。但超声波清洗的逻辑并非如此简单。不同的频率意味着气泡大小、能量强度和清洗效果的差异,每一个频率段都有自己的“专属舞台”。

所以,“频率越高越好吗”并不是一个有统一答案的问题,而是需要结合样品材质、污染物性质和实验目的来综合判断。

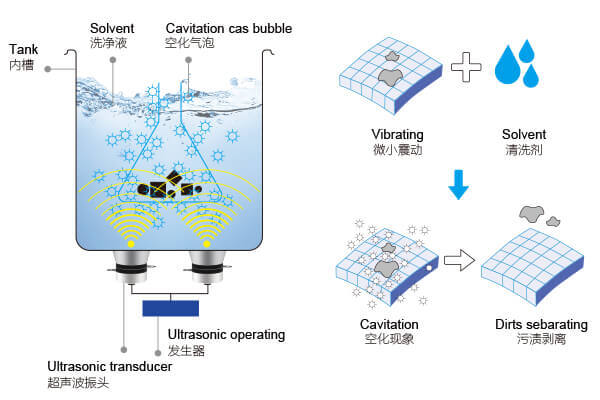

频率与空化效应的关系

理解频率差异,首先要明白超声波清洗的核心——空化效应。当高频声波传入液体时,会产生无数细小气泡,这些气泡在极短时间内不断膨胀和破裂,瞬间释放出局部高温和高压,就像是无数个微小的“刷子”在表面同时工作。

频率不同,意味着气泡的“性格”也完全不同:

低频(17–28kHz):波长长,气泡更大,爆破力更强,像大锤子一样,适合用来清除顽固污渍。

中频(33–40kHz):气泡大小适中,冲击力与覆盖面达到平衡,被广泛称为“通用频率”。

高频(68–200kHz):波长短,气泡更密集但冲击力温和,更像细密的画笔,能深入微米甚至纳米级的缝隙中清洁。

从原理上就能看出,频率并不是“越高越好”,而是“高低各有千秋”。

低频段的应用价值(17–28kHz)

在实验室应用里,低频超声波往往扮演着“粗清洗”的角色。因为低频产生的大气泡在爆破时释放的能量强,能把顽固的油脂、锈迹、大颗粒污染物冲击下来。这种特性尤其适合处理那些耐用、坚硬的实验器具,比如厚壁烧瓶、金属零件、工业样品。

在一些特定实验中,低频段还有更独特的价值。例如在废水处理实验中,20–25kHz 的超声波能帮助打破有机物结构,加速降解;在藻类处理研究中,低频强烈的空化冲击能破坏藻细胞的外壁,从而达到抑制或分解的目的。

同样,在材料科学里,低频常被用来分散大颗粒粉体,使其在溶液中均匀分布。这类实验需要的不是温和细致,而是大力度的“搅动”。

因此,在面对厚重、顽固或需要强烈作用力的场景时,低频清洗机的表现反而比高频更有优势。

中频段的“黄金平衡点”(33–40kHz)

如果说低频像一把大锤子,高频像画笔,那么中频段就是两者之间的“瑞士军刀”。尤其是 40kHz,几乎成了超声波清洗机的代名词。

在这个频率下,气泡的大小与能量达到了相对均衡的状态:既能提供足够的冲击力去除一般污渍,又不会过于猛烈以至于损伤精密表面。这使得 40kHz 成为了实验室通用频率。

你可以看到它的身影出现在很多场景:从清洗日常实验玻璃器皿,到促进溶液的均匀混合,再到一些中等复杂度的材料分散实验。科研人员喜欢它,是因为它“全能而稳定”,基本上能覆盖大多数常规需求。

也正因如此,市面上很多商用与科研用超声波清洗机,都把 40kHz 作为默认配置。这一频率就像实验室里的蒸馏水:不是最极致的,但几乎谁都离不开。

高频段的精密优势(68–200kHz)

当实验需求进入到微米甚至纳米级别,高频超声波才真正展现出它的独特优势。频率越高,气泡就越小、越密集,虽然单个气泡的冲击力减弱了,但整体覆盖更均匀,能深入微小缝隙,完成极其精细的清洁或分散工作。

举个例子,在半导体行业,硅片和晶圆的表面必须达到极高的洁净度。任何微小颗粒都会影响后续光刻和蚀刻工艺。120kHz–200kHz 的超声波能够温和地去除这些颗粒,而不会损伤表面结构。

在光学实验中,高频超声波也常被用来清洁精密镜片和镀膜元件,避免传统清洁方式留下的划痕。而在材料科学里,高频振动能帮助分散纳米级粉体或细胞物质,促进溶液均一化,甚至被用于细胞破壁、物质萃取等前沿研究。

因此,高频超声波清洗机往往被看作科研领域的“精密利器”。

高频并非万能:潜在局限

听到这里,可能有人会想:既然高频这么强大,那是不是只要买高频清洗机就能搞定所有实验?答案并不是。

首先是效率问题。高频的清洁力温和,意味着对于大面积顽固污渍,它需要更长时间才能完成清洁,甚至根本无法奏效。拿一个沾满厚油污的金属零件来说,68kHz 或 120kHz 的超声波可能“洗半天都洗不掉”,而 28kHz 却能在几分钟内完成。

其次是成本问题。高频设备往往对制造工艺要求更高,价格自然也更贵。如果实验本身不需要这种精细度,那就是一种资源浪费。

还有清洗液适配的限制。高频常常需要与更温和的清洗液搭配,否则容易产生不必要的化学反应或降低效率。对一些科研用户来说,这意味着操作复杂度和成本同时增加。

换句话说,高频超声波清洗机固然先进,但它不是万能钥匙。选择它,必须明确实验的需求,否则效果未必比一台普通的 40kHz 更好。

如何选择适合实验室的频率

频率的选择,并不是越高越好,而是要结合实验目标和样品特性来判断。

如果你面对的是坚硬耐磨的器具,比如厚壁玻璃器皿、金属模具、带有顽固沉积的实验器件,那么低频段(20–28kHz)通常更高效。它的大气泡冲击力足够强,能快速剥离沉积物。

如果你的任务是常规清洗或实验前处理,例如烧杯、移液管、反应瓶的日常清洁,或一些粉体的均匀分散,那么 40kHz 的中频就是“黄金选择”,稳定、省心,而且性价比高。

而如果实验对象是极其精密或敏感的样品,比如纳米材料分散、光学元件清洁、半导体晶圆去污,高频段(68–200kHz)才是真正发挥优势的地方。它能进入纳米级孔洞,完成其他频率无法胜任的工作。

所以,选择超声波清洗机时,最关键的不是追求参数的“最高”,而是问自己一句:我的实验到底需要什么?

高频与低频的互补关系

不少实验室用户最终发现,最理想的解决方案并不是单一频率,而是双频或多频清洗机。

比如,在清洗一批工业样品时,可以先用 28kHz 做“粗清洗”,快速去除表面的顽固沉积,再切换到 68kHz 做“精细处理”,把残留的微尘彻底清除。这样既保证了效率,又兼顾了精度。

在材料分散实验里,也常见类似的组合:低频帮助粉体快速分解聚集团,高频则进一步细化,保证最终溶液的均匀性。这种“先猛后细”的策略,让实验结果更加可控和可靠。

因此,很多科研设备供应商都会推荐双频或多频机型,它们能灵活覆盖不同需求,避免用户陷入“高频不够力、低频不够细”的两难。

超声波清洗机在实验室的未来趋势

随着科研需求的提升,实验室对超声波清洗机的要求也在不断升级。未来的发展方向,大致可以看到几个趋势:

多频融合:一台设备支持多个频率切换,甚至智能根据样品反馈自动调节。

绿色清洗:减少强烈化学清洗剂的使用,结合环保型清洗液和高效声场设计。

功能拓展:不仅用于清洗,还能作为实验本身的辅助工具,比如催化反应、细胞破壁、新材料合成。

数据化与可控性:未来的设备可能配备更多传感器,实时监测频率、功率、液温,甚至输出实验过程的记录数据,帮助科研人员实现更准确的实验可重复性。

这些趋势都说明,超声波清洗机正在从一个“清洁工具”,逐渐进化为实验室中更具科研价值的“实验助手”。

频率不是“越高越好”,而是“合适最好”

回到最初的问题:实验室超声波清洗机频率越高越好吗?答案很清楚:不一定。

高频有高频的精密优势,低频有低频的强力效果,中频则是最通用的平衡点。关键不在于追求“越高越好”,而是找到最符合实验需求的那一个。

合理地理解频率与应用的对应关系,才能真正发挥超声波清洗机的价值。它并不是一场盲目的“频率军备赛”,而是一种智慧选择:合适的频率,才是最好的频率。