超声波清洗机洗眼镜靠谱吗?

发布时间:2025-08-12浏览次数: 307

戴眼镜的人一定不止我一个,深有体会:镜片上不只是灰尘,还有油污、化妆残留、雾霾颗粒……用布擦,总觉得擦不干净。那一天,我看别人操作——把眼镜一放,几分钟后拿出像新的一样清透,这画面好像暗示什么。购买家的那一刹那,我也会问自己:这东西真的靠谱吗?会不会就是个高级智商税?

其实,“智商税”这个标签很容易贴得很轻,却被大家当成完全的否定。对它稍微好的解释,就是用了一个道理:效果不明显、体验不好,可能是用错了场景、放错了焦点。问题在于,大多数消费者在决定买之前,很少把使用方法、清洗场景、设备本身强度这些因素想得清楚。

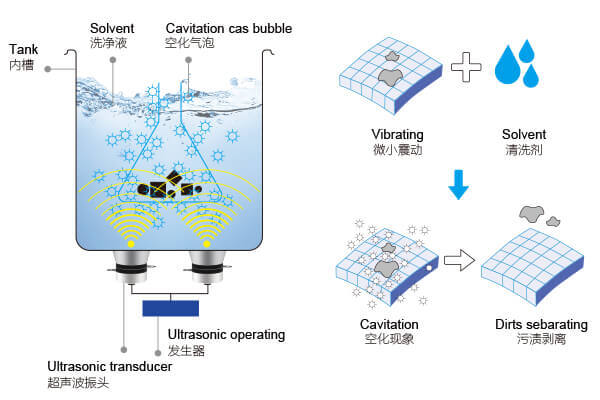

为了破解这谜题,我详细查阅了超声波清洗的原理:所谓“空化效应”,就是超声波在液体里制造微小气泡,而这些气泡翻腾破裂时会产生高能微观冲击,带走附着在眼镜缝隙里的脏东西。这既不像你用手力模拟的擦拭,也不是换了清洗液就能完成,而是一种微观层级的清洁动作。眼镜店每天就这么用,效果确实肉眼可见——裂缝、鼻托下、水痕盲区都能被“刷出来”。

真正打动我的体验,来自一次完整流程操作:镜子拿起、注入温水、稍加量清洗液、放进清洗篮、运行 10-30秒。镜片取出后,惊喜地发现鼻托缝里原本藏的灰尘和皮屑被彻底清除,镜片比擦干了还透亮,那种“彻底清洁”的快感,是手工永远没法提供的。这种差异,如果不是亲眼看或自己试,就很难理解。国外一些评测也指出,正确流程下它比手擦干净得多,而不是卖精神鸡汤。

当然,质疑声也不少。比如镜框是镀膜眼镜、螺丝松动风险、热敏材料变形、镀层被水雾冲刷褪色等等。这些都不是设备本身错,而是购买后用户没有注意材质兼容、使用频率与清洗液配比。一个可靠品牌的说明里,就会建议配合中性清洗液,用温水,避免长期加热和过长时间运行,平衡清洁和保护。

对于“这值不值”,我会说:如果你已经能用布轻松擦干净镜片,你可能觉得无所谓或多余。但如果你追求彻底清洁、讨厌用手洗不彻底、珍视镜片镀膜与寿命,那一次投资可以当“提升生活体验的钱”,性价比不低。就像有人说的:“懒得细擦但又想干净的人,超声波就是你的清洁小伙伴。”

家用超声波清洗机适用的真实场景

想要回答“是否是智商税”,前提是要知道它究竟适用于哪些人、哪些场景。否则,只谈“值不值”就像拿扫地机器人和拖布硬碰硬,结果自然一边倒。

我们先看现实需求。你是否遇到过这些情况:戴了一天的眼镜,鼻托黏糊糊的,镜腿接缝处黑色堆积严重,甚至镜片边缘已经出现模糊痕迹?这些地方不是随手一擦就能搞定的,因为布只能处理“可及区域”,对那些藏污纳垢的盲区毫无还手之力。更别说一些灰尘还混合了皮脂、汗液成分,成了粘稠油状残留。每天戴在脸上的东西不清不楚,这种“假干净”才是真令人难受。

超声波清洗机解决的,恰恰就是“人手擦不到”的问题。在清洗时,它不靠水流冲刷,而是靠“空化作用”打掉细小颗粒、油膜残留,这种方式适合不愿花时间擦拭但又要求洁净的人群。你可以把它理解成“洗脸刷”的镜片版——比手更细腻,也更彻底。

当然,它并不是万能的。例如:如果你的眼镜结构非常简单,基本没有死角;或者你完全可以每天拿眼镜布认真擦拭;又或者你不介意偶尔眼镜有些模糊——那这台机器对你而言就有些“冗余”,或许还真像智商税。但如果你佩戴的是鼻托结构复杂的金属镜框、镀膜镜片、或偏好“无瑕疵整洁”,那它就不是一种“智商税”,而是一种更高效的生活选择。

为什么有人说它“没用”?

说超声波清洗机“智商税”的人,通常是因为三种原因:没用对方法、选错了机器、对效果预期过高。

第一种情况很常见。很多人拿回清洗机后,直接加冷水,然后放眼镜进去按开关,不加清洗液,不加热,也不控制时间。清洗完拿出来看,脏东西还在原处,于是便断言:“这是骗人的”。但这其实就像“用电饭煲却不插电”,你没用对它自然没效果。正确方式应为温水加中性清洗剂,使用清洗篮以减少镜片接触震头,10-30秒为宜。再挑剔一些的用户,会预先用软毛刷刷掉明显污渍,再超声清洗一次,就更接近专业店的效果。

第二种情况则是硬件不给力。有些廉价产品功率不足(如 10W 或无频率控制),甚至连底座震动都做不到“均匀布波”。这种“假震动”导致实际清洗力度不足,只是看起来水动了,镜片上的油膜根本没动静。还有些设备本身构造粗糙,没有定频技术,容易造成镜片镀膜损伤或局部震裂,反而适得其反。挑选时应留意产品频率(建议在 40kHz 左右),功率在 30W 以上,若带加热或定时功能,则使用体验更高。

第三种情况是预期落差。很多人在看广告时被“清洗出黑水”震撼了,以为自己的眼镜也会有“视觉冲击”,结果清洗完眼镜还是透明的,就觉得无效。但真相是:不是每副眼镜都脏成“黑水”效果,尤其是你本来就保持得干净。不能因为“黑水效应”没发生,就否定了设备的存在价值。就好像用了牙线后没拉出食物残渣,不代表牙线是没用的,它完成的是深层保护。

它会不会损伤镜片?这个问题最关键

超声波清洗机是否“智商税”的争议,核心还不在清洁效果,而在于安全性——也就是它会不会损坏镜片、伤害镀膜。

这个问题的答案,其实取决于两个要素:设备本身的频率控制是否合格,以及使用者的操作是否规范。

超声波清洗的核心原理是“空化效应”,即水中微气泡在高频声波作用下不断形成、破裂,从而产生微小冲击力。这种冲击虽然微弱,但集中在一个极小面积,叠加后对脏污特别有效,也正是这种原理,被广泛应用在精密机械、实验室器皿、珠宝首饰的无损清洗中。

那它对镜片镀膜有没有风险呢?理论上,只要频率在40kHz以上,冲击频率足够密而轻柔,是不会损伤镜片的——反而比人手擦拭更温和。相反,如果使用频率低于28kHz以下的廉价超声波设备,那些气泡爆破冲击就可能集中产生局部微裂,特别是一些老旧或涂层已经有老化的镜片更容易出问题。

此外,错误的使用方式同样会伤害镜片,比如:

直接将镜片放到底部金属板上,不用清洗篮;

使用强酸强碱类溶液(比如漂白水、酒精等);

时间设置过长,清洗十几分钟不间断;

清洗后未擦干,任由水渍在表面挥发沉积矿物质。

这些操作都不是设备本身的问题,而是人为使用失误。所以从设备角度讲,只要你购买的是合规产品,并按照说明使用,它不仅不会伤镜,反而是比你天天用纸巾干擦还要温柔得多的方式。

对比传统方式:超声波清洗机到底值不值?

我们不妨来做一个换位思考的类比:如果说“手擦眼镜”是用扫帚清洁地面,那“超声波清洗”就是吸尘器;前者依靠人工的手法、判断、力度,后者依靠物理手段和震动频率去统一执行任务。结果都能清洁,但省时省力程度,体验感和彻底度就完全不一样了。

传统擦拭方式的问题是“治标不治本”——你能擦掉表面灰尘,却无法清洁卡在鼻托缝隙、镜腿与铰链连接处的皮脂、油垢。而这些区域恰恰是藏污纳垢、滋生细菌的温床。尤其是在夏季,皮肤油脂分泌增加,鼻托处会产生顽固污垢,仅靠布擦是远远不够的。

你可能会说,那我偶尔用牙刷刷一刷不行吗?确实可以。但刷毛会刮花镜片或留下水渍痕迹,而超声波是“零接触式”冲击,尤其适合细小缝隙和敏感涂层表面。你愿不愿为这种更“精致但省事”的体验多花几十块钱?这其实就是“智商税”争议的核心所在——不是设备有没有用,而是你值不值得花这个钱,享受这个提升。

什么人不适合买?

当然,我们也要诚实地说,它不是每个人都适合。

比如以下几种情况,你可能真的用不上这类设备:

你日常佩戴的是一副塑料材质、结构简单的镜框;

你不介意眼镜有点污渍或指纹痕迹;

你有每天认真擦镜的习惯且乐在其中;

你家空间有限,嫌多一个设备太占地方。

对这些人而言,买一台超声波清洗机确实性价比不高——更别说你买来放那儿不怎么用,那就确实有点冤了。所以说,这个产品不是“适不适合所有人”的问题,而是“有没有击中你的刚需”问题。

结语:到底是不是“智商税”?

回到开头的问题:家用洗眼镜的超声波清洗机是智商税吗?

答案可能没有一个统一标准。但我们可以这样理解——

如果你追求的是“便捷+彻底”,那它是一个小成本的提升幸福感投资;

如果你乐于自己擦眼镜,且要求不高,那它就是“鸡肋”;

如果你买了不正确的频率、不正确的功率,又不懂正确使用,那它可能真的只会帮你制造“泡泡戏法”,然后沦为“智商税”的道具。

一台设备的价值,从来不在于它的功能本身,而在于你有没有用对它。就像洗碗机、扫地机器人、洗地机,刚出来时也被质疑“花冤枉钱”,但最终都找到了属于自己的使用场景和忠实用户。

你愿不愿意接受这个“小助手”,决定了它是不是值得掏腰包的“加分项”。