骨科植入物微颗粒清洗不干净?超声波清洗解决方案来了

发布时间:2025-07-02浏览次数: 179

骨科植入物,尤其是钛合金髓内钉、髋臼杯、脊柱钉棒等高精度结构件,不仅要求机械性能过硬,更对表面洁净度提出了极高要求。毕竟,这些零件未来是要植入人体的,任何微小残留的颗粒、油污、残屑都可能成为生物相容性隐患,甚至影响产品合规认证。然而,在制造过程中,很多企业都遇到一个棘手问题:明明已经经过多道水洗、人工擦拭,植入物表面还是会残留微颗粒。这些清不掉的微小残留到底从何而来?有没有真正可靠的清洗方案?

微颗粒污染从哪里来?

其实,如果熟悉骨科植入物制造工艺,你会发现微颗粒的来源并不神秘。机械加工过程中,钛合金切削下的微屑很难百分百清除;打标、抛光、喷砂这些工序中也会产生细微粉尘;甚至连用于固定工件的夹具在高频振动、长时间使用后也可能产生微小碎屑。更别提水洗时若用水水质不达标,还可能因为杂质二次沉积,让清洗效果前功尽弃。

尤其对于钛合金这类高精度结构件来说,它的表面往往有微米级纹理、深螺纹甚至多孔结构。传统水洗、人工擦拭、喷淋等方法基本只能去除肉眼可见污染,而微颗粒和油污牢牢卡在细小缝隙或内孔中,成了“死角”。

为什么超声波清洗成为选择?

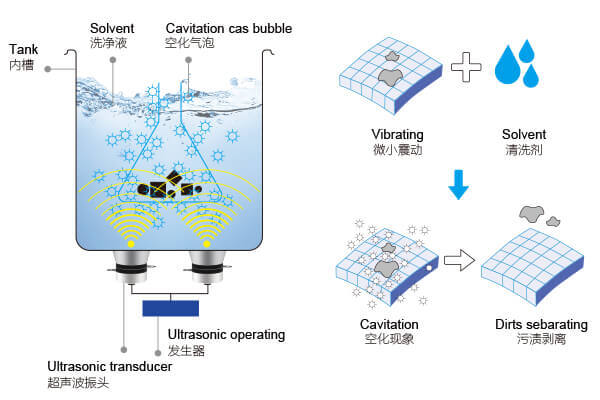

解决骨科植入物微颗粒问题,光靠人工或喷淋远远不够。真正有效的方式,是采用超声波清洗技术。超声波清洗依靠的是高频声波在液体中产生的“空化效应”。简单说,就是高频声波让水中形成密集气泡,这些气泡迅速爆裂产生冲击波,能够有效剥离微小颗粒、油污,清理掉那些藏在盲孔、内孔、深螺纹中的微残留。

与传统清洗相比,超声波的优势在于:

无需接触工件表面,非接触式清洗避免了二次污染。

空化气泡可深入微孔、盲孔,打破人工清洗难以触及的死角。

可通过调整频率、功率、清洗液成分,实现针对性去污。

搭配多槽、真空超声等系统,还可实现高效闭环清洗。

骨科植入物超声波清洗的科学参数

在实际应用中,超声波清洗要想真正解决微颗粒问题,必须在参数上做到精细化控制。

首先是频率选择。40kHz到80kHz的中高频段是骨科植入物清洗的常用区间。40kHz适合去除颗粒较大的污染物,而高达80kHz以上则更适合微颗粒、细小油污,特别适合清洁螺纹、内孔等细微结构。

其次是清洗液和温度。一般会选用符合ISO标准的中性或微碱性水基清洗剂,温度保持在40至60摄氏度,既保证空化效果,又不损伤工件表面。

再者是清洗工艺。单槽超声波已不足以满足复杂工件需求,更多企业采用多槽组合,集主洗、漂洗、真空超声、干燥于一体。例如真空超声工艺能在深孔、盲孔等位置形成更高效的空化效应。

常见误区:超声波清洗并非“一开机就行”

很多人以为超声波清洗就是把工件扔进去、启动设备、洗完取出这么简单。其实,真正有效的超声波清洗是精细工艺的体现:

清洗液选错、温度不对,空化效应会大打折扣。

清洗槽设计不合理,盲孔死角还是洗不干净。

清洗时间过短,颗粒未被彻底剥离;过长,则可能造成材料表面变化。

因此,超声波清洗必须是设备+工艺+验证的完整方案,而不是单纯买台机器。

为什么它适合骨科植入物行业?

骨科植入物制造行业对清洁度要求极高,不仅关系产品质量,更直接影响到终灭菌效果和患者安全。而超声波清洗的空化效应、可控工艺、非接触式原理恰好满足:

清洗一致性好,颗粒去除率高;

可进入复杂结构,无盲区清洗;

工艺参数可追溯,满足ISO等标准验证。

许多骨科植入物企业已将超声波清洗纳入标准工艺,并搭配颗粒检出、萃取等检测手段形成闭环验证体系。

写在最后

骨科植入物表面微颗粒看似微不足道,却可能成为影响产品生物安全性的隐患。解决微颗粒难题,没有捷径,只有依托科学、成熟的清洗工艺与验证手段。超声波清洗方案,不是简单的“洗干净”,而是为产品进入下一道工序、进入人体打好真正的安全基础。

如果你也在为微颗粒污染苦恼,不妨深入了解一套经过验证的超声波清洗工艺方案,这或许就是答案。