实验室设备清洁方式的革新:为何越来越多实验室选择超声波清洗机

发布时间:2025-04-10浏览次数: 157

在科研和精密分析日益发展的今天,实验室中对设备清洁的要求也随之提升。传统的人工擦拭或化学浸泡已难以满足高标准的实验需求,尤其在处理结构复杂、孔隙狭小或表面敏感的实验器具时,清洁不到位可能直接影响实验结果的准确性。而超声波清洗机的出现,为实验室清洁带来了新的可能。它以非接触、全覆盖、高效率的优势,成为越来越多实验室的理想选择。

精密仪器的清洁需求不断提高

现代实验室中常见的设备,如微量移液器头、玻璃比色皿、微孔板、滴定管、离心管、色谱部件等,其结构往往较为复杂,手工难以彻底清洗,残留的有机物或无机沉积可能导致实验误差甚至污染样品。传统的高温灭菌、酸洗等方法虽然有效,但存在耗时长、腐蚀性强、不环保等问题。

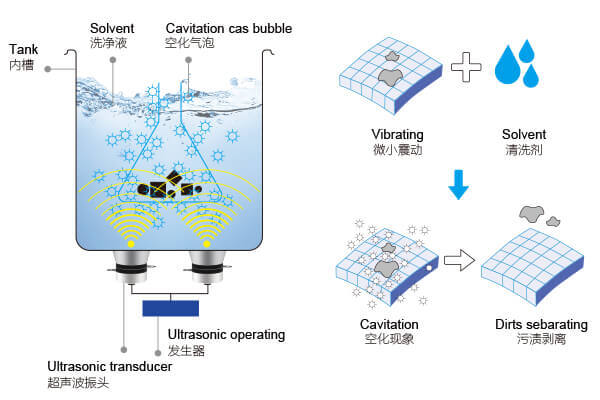

相比之下,超声波清洗可以利用高频率的震荡波在液体中形成无数微小气泡,通过气泡的“空化效应”爆裂剥离污染物,能够深入器件的缝隙与凹槽,不损伤材料本身,同时显著提高清洗效率和重复性,是实验室高标准清洁的理想手段。

超声波清洗对实验室材料的适应性分析

实验室设备材料种类繁多,包括玻璃、金属、不锈钢、陶瓷、塑料、硅胶等,选择清洗方式时必须考虑材料耐受性。超声波清洗虽然强效,但并不适合所有材质。例如,部分轻质塑料在高频超声波作用下可能发生表面磨蚀;某些精密涂层也可能因清洗时间过长或频率设置不当受到损伤。

因此,在引入超声波清洗技术时,实验室应先评估清洗对象的材质与结构,选择合适的频率(如40kHz适合多数玻璃、金属器具,80kHz以上则适用于精密小部件)、功率密度和清洗时间。同时,温度控制也是关键因素,通常30°C至60°C为常用范围,有助于提高清洗液的活性和清洗效率。

合理配置清洗液是关键步骤

超声波清洗的效果不仅与设备参数有关,更与清洗液的选择密切相关。实验室中常使用的污染类型包括有机残留、生物蛋白、无机沉积、油脂等,不同污染需对应不同类型的清洗液:

酶类清洗剂:适用于含有血迹、蛋白质残留的器具;

弱碱性溶液:适合清洗一般的化学残留和灰尘;

酸性清洗剂:可清除水垢、氧化物等无机污渍(但不适用于金属材质);

表面活性剂清洗液:提升乳化与去油能力,常用于清洗仪器润滑部件。

需要注意的是,清洗液需保持中性或弱碱性,以减少对清洗对象和设备的腐蚀,避免泡沫过多影响超声波传播效率。清洗后必须彻底漂洗并干燥,以防残留清洗剂干扰实验结果。

清洗流程标准化提升安全与效率

为了充分发挥超声波清洗机的作用,实验室应建立规范的清洗流程,包括以下几个方面:

初步冲洗:将器具表面明显污染物去除,防止污染物遮挡超声波作用;

分批分类:不同材质、污染程度的器具应分开清洗;

设置参数:根据器具类型选择适宜的频率、功率、时间和温度;

漂洗与干燥:使用去离子水或纯水彻底漂洗,避免水渍和污染残留;

定期维护清洗槽:包括更换清洗液、清理槽底沉积物、检查超声换能器状态等。

此外,使用密闭式或带过滤系统的超声波清洗设备,可减少挥发性气体外泄,提升实验室环境安全性。

在多学科实验环境中的广泛适用性

不仅是化学、生物实验室,超声波清洗在材料科学、医学检验、半导体研究等实验环境中也有广泛应用。例如,纳米材料研究中对微量杂质极为敏感,器具需无残留离子污染;医疗研究实验中需清除潜在生物残留,防止交叉污染;而光电材料、晶体切割部件等对表面洁净度有极高要求,也必须借助非接触式清洗手段。

这些不同的应用场景充分说明,超声波清洗不仅提升清洗质量,更是保障实验安全、提升实验效率的核心工具。